오늘 발사하는 '드래곤'

벤처기업의 우주 캡슐… 우주정류장 왕복하게

돼

모든 장비 자체 제작으로 NASA보다 훨씬 저렴

지난해 7월 아틀란티스호(號)를 마지막으로 모든 우주왕복선을

퇴역시킨 미국 정부는 자력으로는 우주정거장에 갈 수 없다. 러시아의 소유즈 우주선을 빌려 타야만 임무를 수행할 수 있다. 19일(현지시각) 미국 플로리다주 케이프

커내배럴 공군기지에서 발사되는 새 우주선은 미국의 이런 구겨진 자존심을 회복시켜줄 기대주이다.

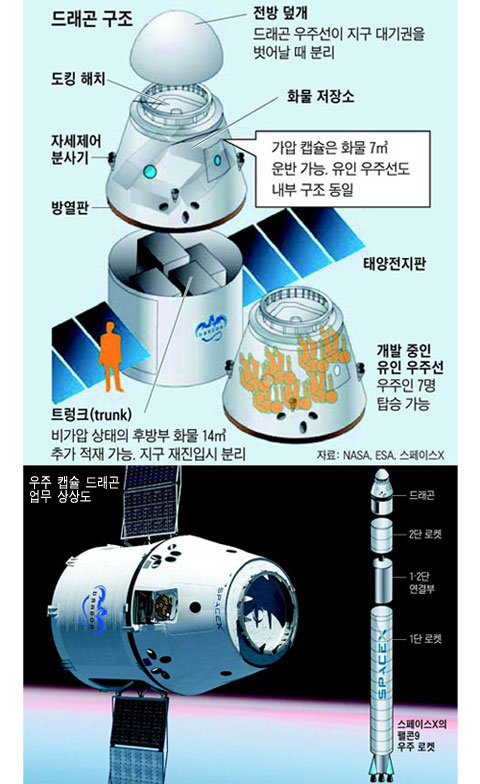

이 우주선의 핵심은 지구와

우주정거장을 오가는 우주 캡슐 '드래곤(Dragon)'이다. 높이 5.2m, 지름 3.6m의 원뿔대 모양의 드래곤은 우주로 실려 나간 뒤 지상

350㎞에 있는 우주정거장과 도킹한 다음 지구로 귀환하는 왕복 기능을 갖고 있다. 화물만 싣는 무인(無人)형인데, 최대 7명의 우주인을 태울 수

있는 유인(有人)형도 개발 중이다.

◇정부 우주기구의 독점 끝나고 '민간 우주 비즈니스' 봇물

흥미롭게도 이

우주 캡슐 프로젝트는 예산 20조원에 직원 1만8000명을 거느린 거대 공룡 정부 기관인 미국항공우주국(NASA)의 작품이 아니다. 남아공 이민자 출신의 IT 천재인 엘튼 머스크(Musk·41)와 그가 이끄는 벤처기업 '스페이스X'가

주역이다. 2002년 출범한 '스페이스X'는 근무 인력 1800여명의 평균 연령이 30대 초반인 신생 벤처 기업이다.

주목되는 것은

'스페이스X'가 민간의 우주개발 비즈니스를 선도하는 최첨단기업이라는 점이다. 스페이스X는 지금까지 로켓과 캡슐 등 개발을 위해 1억달러(약

1270억원)를 쏟아부었고, 이미 NASA 등으로부터 40억달러(4조7000억)어치의 일감을 확보했다. 우주정류장으로 보내는 미국의 우주화물을

실어나르는 운반비 등이 주된 수익원이다.

스페이스X는 NASA가 상상하기 어려운 저렴한 가격이 가장 큰 경쟁력이다. 이 회사가

개발한 로켓(발사체) 가격은 대당 6000만달러로 NASA 제작 우주선의 3분의 1 수준이다. 벤처기업 내 젊은 엔지니어들이 로켓엔진, 발사체,

전자장비를 모두 자체 제작해 가격 거품을 뺀 것이다. 우주인 1명을 소유즈에 태우려면 러시아에 6300만달러를 줘야 하는 NASA로서는

스페이스X의 등장에 대해 크게 반기고 있다.

스페이스X의 성공에 자극받은 다른 기업들도 우주선 비즈니스에 속속 뛰어들고 있다.

'보잉'과 '블루오리진'은 캡슐형 우주선을, '시에라 네바다'는 날개 있는 우주선인 '드림 체이서' 개발 작업을 본격화하고 있다. 우주여행,

우주 광물 개발, 우주 구조물 분야에서도 공상과학에 버금가는 파격적인 아이디어를 가진 사업가들이 실질적인 비즈니스 모델을 내놓고

있다.

- ▲ 버진갈락틱의 스페이스십 투. / 조선일보 DB

우주로 눈돌리는 기업들

우주여행 4분에 2억원… 예약자만 400명

넘어

소행성에서 광물 캐내는 우주 '골드러시'도 등장

◇우주여행, 우주광물개발, 우주 호텔… '뉴

우주 비즈니스' 활짝

올 연말 '우주 요트' 격인 '스페이스십 투(SpaceShip Two)'에 대한 첫 상업비행을

하는 영국 버진그룹 계열사인 '버진갈락틱'이 대표적이다. 승무원 2명과 승객 6명 등 8명을 태울 수 있는

'스페이스십 투'는 지상에서 약 110㎞의 외계(지구 내계와 외계 구분 기준은 지상 100㎞)를 활강한다. 모선(母船)을 타고 상승하다 분리돼

비행하는 시간은 25분, 실제 우주공간에 나가는 것은 4분여인데 1인당 탑승비용만 20만달러(약 2억2000만원)다.

이미

430명의 승선예약자를 확보했는데, 2004년에 계약금 2만달러를 내고 8년째 대기 중인 고객도 있다. 이들을 한번씩만 태워도 8600만달러(약

1000억원)의 매출이 가능하다. 독일 보험사인 알리안츠는 '버진갈락틱' 고객을 위한 '우주 여행자 보험' 상품을 곧 내놓기로

했다.

'플래니터리 리소스(Planetary Resources)'의 사업 모델은 지구 근접 궤도를 도는 소행성에서 캐낸

플래티늄·니켈·이리듐 같은 희귀금속을 지구로 가져와 떼돈을 벌겠다는 우주판 '골드러시'이다. '아바타'를 만든 영화감독 제임스 캐머런, 구글의

창업자인 레리 페이지와 에릭 슈미트 회장, 마이크로소프트 오피스를 만든 주역 중 한명인 찰스 시모니 등이 이 회사의 주주(株主)로 참여하고

있다.

이들은 지구 근처를 맴도는 9000여개의 소행성 가운데 지구 방문주기가 짧고 접근이 쉬운 먹잇감을 찾아 탐사선을 보내 광물

매장량을 분석하고 로봇을 투입할 계획이다. 규모가 큰 소행성은 지구에 가까이 올 때마다 캐낸 광물들을 지구 쪽으로 발사한다. 적은 소행성은 아예

지구나 달 궤도로 끌어들여 가둬놓고는 야금야금 갉아먹는다는 것이다. 지름 0.5㎞짜리 소행성 하나가 가진 희귀금속의 가치를

20조달러(2경2000조원)로 이들은 추산한다.

물론 회의론도 나온다. 500t짜리 소행성을 달 궤도로 끌어오려면 최소 25억달러가

필요하고, 지금보다 훨씬 강력한 태양전지와 이온 엔진, 진일보한 굴착로봇 등 넘어야 할 기술장벽이 많다는 이유에서다. 소행성에서 파낸 광물이

지구로 유입되는 순간 공급과잉으로 가격이 떨어질 것이라는 시각도 있다. 달의 광물자원 개발 프로젝트를 추진 중인

'문익스프레스(MoonExpress)', 우주정거장 수준을 넘어 다수의 사람이 머물 수 있는 우주 호텔 사업을 준비하는 '비글로

에어로스페이스(Bigelow Aerospace)' 등도 주목되는 민간 사업자들이다.

민간 우주 비즈니스 붐은

NASA·러시아우주국(RKA) 같은 강대국 정부 산하 우주기구의 사업이 예전과 같은 돈줄을 찾기 어려워진 게 큰 원인이다. 글로벌 재정·금융위기

여파로 각국 의회가 거대 우주과학 예산을 대폭 삭감하는 데다, 독점에 안주해온 정부 우주기구들이 효율면에서 민간기업에 뒤지는 것도 요인이다.

여기에다 실리콘밸리 출신 IT 갑부(甲富) 등 신흥 억만장자들이 벤처사업가 특유의 모험심과 도전정신으로 공상과학 같은 프로젝트에 기꺼이 물주를

자임하고 나서 기술 발전과 진화를 앞당기고 있다.

'관심사' 카테고리의 다른 글

| 노무현 3주기’ 앞두고 폭탄발언…검찰, 왜 터뜨렸을까 (0) | 2012.05.20 |

|---|---|

| 노 전 대통령 서거 3주기 ‘노무현이 꿈꾼 나라’ (0) | 2012.05.20 |

| $74 짜리 USB 메모리 싸이즈의 안드로이드 기반 컴퓨터 (0) | 2012.05.19 |

| 어제 이승엽 선수 경기중 MBC 방송의 눈쌀 찌푸리게 만든 영상... (0) | 2012.05.19 |

| ‘전여옥, 엄청난 도둑질하고도 오히려 온갖 협박’ (0) | 2012.05.18 |