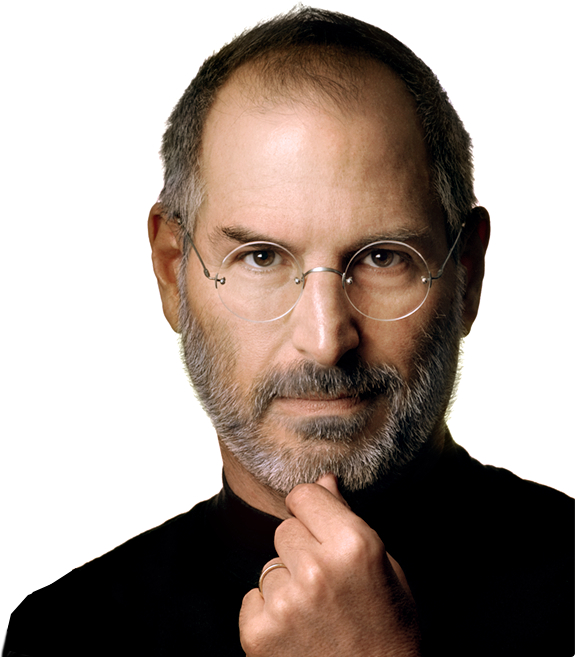

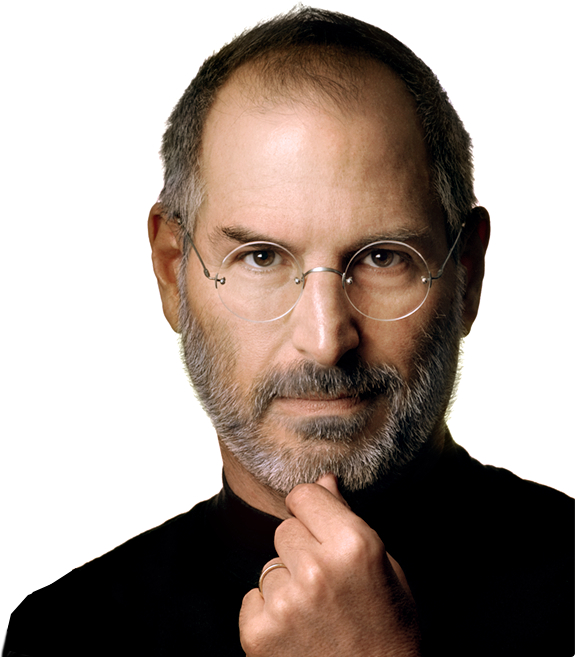

What it's Really Like Working with Steve Jobs

스티브 잡스와 같이 일해 본 사람들(나는 그를 스티브라 불렀다)은 잡스에 대해 얘기하지 않는 것이 보통이다. 불문율이라 할 수 있을 텐데, 그가 워낙 프라이버시에 집착해서 그런 면이 있다.

지금이야 모두 바뀌었다고 생각하지만 확신까지는 못 하겠다. 물론 지금은 그 경험을 발설한다 하여 갑자기 전화가 울릴 일은 없을 테지만 말이다. 게다가 스티브에 대해 쓴 글들이 워낙에 많다. 하지만 그들 중 실제로 그가 일하는 광경을 본 사람은 너무나 소수여서 그와 같이 했던 경험을 나누고자 한다. 내가 바로 그와 같이 일을 해 본 사람들 중 하나였다.

사실 이제 알게 됐는데, 여러모로 "내가 바로 스티브 잡스와 같이 일했었다"고 주장하는 사람이

굉장히 많기는 하다. 그 주장의 의미가 "애플에서 회의가 열렸는데 그를 엘리베이터에서 봤다"거나 "그 시절 애플에서 일했는데, 그가 돌아다니는 광경을 봤지만, 나는 말을 못 걸었지."라는 수준일 수 있다. 난 실제로 잡스와 같이 일했고, 아마 거의 누구보다도 그와 긴밀하게 일을 같이 했으리라고 본다. (물론 에이비(Avie)와 같은 그의 핵심 인물들은 제외한다.) 그가 깊은 관심을 보인 제품 일을 했기 때문이다.

뭣보다도 나는 1985년 어도비 시스템스에서 일했다. 어도비 초창기 직원들 중 하나였던 내 직원 번호는 #40이었다. 약 5년 후, 뭔가 새로운 곳을 찾았는데 넥스트가 눈에 들어왔다. 유닉스 기반에 어도비 기술인 포스트스크립트를 내세우고 있었기 때문이다. 둘 다 내가 잘 하는 일이었으며, 당시 난 젊고 자신만만했다. 그래서 스티브에게 나야말로 넥스트에 어울리는 인물이라며 직접 이메일 메시지를 보냈다. 그래서 1991년, Interpersonal Computing 제품관리자로 넥스트 직원이 됐다. 사실상 Interpersonal Computing은 거의 인터넷이었다. 하지만 WWW이 주류가 되기 전까지는 아직 5년을 더 기다려야 했고 당시 아무도 인터넷에 관심을 기울이지 않았다. 난 스티브에게 직접 보고했다. 당시 스티브는 일생의 직함인 "마케팅 부사장"으로 있었다.

난 넥스트를 떠나 넥스트 컴퓨터용 소프트웨어를 만드는 RightBrain Software사를 창업했다. NeXTWORLD 매거진에서 두 페이지 짜리 광고를 올리기도 했던 놀라운 페이지 레이아웃 앱인 PasteUp을 만들었고, 좋은 때였다. 많이 팔지는 못 했기 때문에 다른 일도 좀 해야 하긴 했지만 말이다.

세월이 흘러 애플이 4억 달러를 들여 넥스트를 인수한다. 스티브는 나를 불러들여 아이무비 1.0 작업을 시켰다. 아마 맥오에스텐이 된 넥스트스텝에 대해 내가 많이 알아서였을 것이다. 그리고 스티브가 PasteUp을 좋아해서 나라면 할 수 있겠거니 여겼을 것이기도 했다. (게다가 우리는 일정을 앞서서 작업을 끝냈다.)

아이무비 때문에 했던 처음의 회의가 지금도 기억난다. 서너 명이 애플 내부 어딘가 닫혀진 방에 모였고, 칠판이 아주 많았다. 우리는 아이무비가 어때야 하는지, 그리고 어때야 하면 안 되는지 논의했다. 순수하게 소프트웨어를 만들자는 논의였으며, 스티브가 칠판에다가 빠르게 비전을 그리면 우리는 그 비전을 실제로 작업해 보고, 어디가 안 되는지 알아낸 다음 스티브가 다시 비전을 그리는 과정을 계속 반복했다. 일이 이렇게 진행됐었다. 반복이다. 디자인의 요점은 정말, 반복이다. 출하할 때까지는 계속 개선을 해야 한다.

팀원은 딱 3명이었고 1년 내에 4명으로 늘었지만 우리 주변에 마케팅이나 인프라는 거의 없었다. 우리가 무슨 일을 하는지 다른 애플 직원들이 알 수 없도록 문 안의 문이 별도로 있었고, 레이다(Radar: 애플 회사 내부의 버그-추적 데이터베이스)에는 "세금부(Tax Department)"라고 나왔었다. 그래서 누구도 우리에게 관심 갖지 않았다. 실제로 세금부 복도와 같은 위치에 있기는 했지만, 우리의 수석 부사장은 당시 서비스와 지원을 맡고 있었다. 정말 비밀 프로젝트였다. 우리가 뭘 하고 있는지 아는 인물은 애플 전체에서 5명 내지 10명 정도였을 것이다.

일을 완수했을 때, 아이무비가 탑재된 아이맥 DV가 출시됐다. (1998년 10월 아니면 11월이었던 것으로 기억한다.) 그리고 세상이 바뀌었다. 텔레비전 광고에는 제프 골드블럼(Jeff Goldblum)이 나와 아이무비를 선보였다. "개인 디지털 미디어"의 아이디어가 태어난 것으로서, 그것이 바로 스티브의 비전이었고, 그 때문에 아이맥 DV에 파이어와이어와 아이무비를 탑재했었다. 내부적으로는 디지털 허브 전략이라 불렀다. 개인용 디지털 미디어를 집의 컴퓨터에 넣도록 한다는 의미였다. 영상에서 사진, 음악까지 전부 다 포함됐다. (아이튠스는 2000년 Casady and Greene에서 인수한 SoundJam을 다시 패키지한 것이었다.) 이전까지 개인 사진이나 음악, 가정 동영상을 컴퓨터에 넣는 사람이 극소수였다.

그로부터 5년간 우리는 몇 가지 버전의 아이무비와 아이포토(아이무비가 나온지 몇 년 후에 나왔다)를 만들었고, 두 소프트웨어를 동시에 제작했다. 애플에 있던 마지막 시절, 일 주일에 한 번, 3~4시간씩 정기 회의를 애플 이사진 회의실에서 가졌었다. 내부적으로는 "iApps"라 불렀던, 아이무비와 아이포토, 아이튠스, 아이디비디를 검토하는 회의였다. 잡스는 그동안 소프트웨어 앱의 자세한 사항에 상당히 많은 시간을 들였고, 그게 바로 우리가 봤던 일부였다. 오에스텐과 Pro 앱, 하드웨어 등 모든 프로젝트 또한 그런 식으로 지나갔으리라 생각한다.

이제 다시 그 시절을 돌이켜 보도록 하겠다.

스티브 잡스는 모두가 알다시피 열정적이었다. 그런데 내가 보기에 그가 열정적이었던 것은 꽤 단순했다. 제품을 만들고 싶어한다는 것 자체였기 때문이다. 나도 그랬다. 공통점을 가진 셈이다. 한계와 목표를 알고 주고받기도 알아야 하는 과정이 바로 제품 만들기이다. 가능한 부분까지 하고, 좋은 기술을 사용하며, 때가 되면 고삐를 쥐고 다듬은 다음 출하해야 한다. 요령에 가깝기는 한데, 아마 집 짓기와 비슷할 것이다. 어떻게 할지는 어느 정도 알고 있다… 그러지 않으면 못 짓는다. 스티브는 알고 있었다.

제품 엔지니어링을 알고 사랑할 뿐만 아니라 그가 하고 싶어한 것 전부가 바로 제품 만들기였다. 한 번은 CEO가 되고 싶었던 이유 중 일부를 그가 알려준 적이 있었다. 제품 디자인의 핵심 과정에 참여할 수 있네 마네 왈가왈부 할 수 없는 유일한 지위가 CEO라는 이유였다. 그는 만드는 과정에 있고 싶어 했다. 그것도 전부 다이다. CEO가 아니라 팀원으로서 말이다. 그는 CEO라는 지위를 방에 내려 놓고 우리와 함께 팀원으로서 협력했다. 기본적으로 그는 자기가 작업하고 있는 모든 제품의 제품 관리자였다. 비록 실제로 제품 관리자 직위를 갖고 있는 사람들이 있었지만 그들은 방 안에 못 들어왔다.

제품을 디자인할 때 나오는 것은 자아(Ego), 혹은 똑바로 하기(Being Right) 등이다. 어떻게 발달되는지 확신 못 하지만 제품 디자인을 스티브와 같이 할 때 우리가 무의식적으로 했던 방식이 따로 있었다. 나 나름으로는 "가마솥(cauldron)"이라 이름 붙였다. 방 안에 서너 명, 혹은 열 명이 있다 하더라도 아이포토의 지속적인 개선을 바라보다 보면 제안, 평가 등등 온갖 의견이 나온다. 그러면 "온갖 것을 솥에 넣고" 섞어 버린다. 그러면 누구의 아이디어가 뭐였는지 곧 아무도 모르게 된다. 누구의 아이디어였는지 걱정할 필요 없니 훌륭한 수프이자 묘약이 된다는 의미다. 대단히 중요하다. 돌이켜 보면 CEO와 아이디어를 분리시키는 일이 바로 이 과정이었기 때문이다. 아이디어가 좋으면 결국 받아들인다. 아이디어가 나쁘면 솥 밑으로 가라 앉을 따름이다. 누구의 아이디어가 무엇이었는지 우리는 기억 못 한다. 그게 중요한 것이 아니다. 당연히 특허 변호사들이 와서 물어볼 수는 있겠지만 그것은 주제가 다르다.

나와 같이 일했던 스티브는 제품 디자인을 사랑했고, 그는 소비자 제품을 좋아했다. 아이무비와 아이포토는 아마도 애플이나 넥스트가 처음부터 모든 것을 개발한 제일 거대한 소비자용 앱이었다. 대단히 현실적인 관점에서 스티브가 어떻게 일을 했는지, 무엇이 그에게 동기를 부여 했는지를 이 세상 누구보다도 내가 더 잘 이해하고 있지 않을까 싶다. 자화자찬처럼 들리겠지만 제품과 제조 과정에 대한 사랑의 면으로 보자면 그와 나는 많이 닮았다. 회의실 내에서는 진정한 주고 받기와 협력이 있었다. 그런 과정을 대부분은 못 봤을 테고 얘기한 적도 없을 것이다. 다행히도 나는 거기에 있었다.

한 가지 말해야 할 사항이 있다. 지금 말한 것이 마술은 아니었다. 오히려 힘들었다. 깊은 디자인과 끊임 없는 반복이었기 때문이다. 가능한 한 우리가 알고 있는 최고의 일을 해내는 것이다. 믿을 만하고 견고하고 유용한 제품을 직접적이면서 간결하게 만드는 일이다. 그리고 우리는 실제 제품으로 만들어서 출하했다. 제일 중요한 일이다.

지금은 다른 일을 하러 떠났지만, 제품 디자인은 여전히 사랑하는 바이다. 내가 스티브에 대해 제일 기억하는 것 또한 제품 디자인이다. 그는 제품 디자인과 제조를 정말 사랑했다. 다시 말하건데 이 과정 중 그 어느 하나도 마술은 없었다. 스티브가 단순히 CEO로 머물렀다면 지금의 애플은 없었을 것이다. 스티브의 마술 조리법이란 것이 있다면, 그것은 그 스스로가 뼈 속 깊이 제품 디자이너였으며, 제품을 디자인할 최고의 방법이란 CEO가 되는 것임을 알 정도로 똑똑했다는 정도이다. 그런 면에서 그는 강력하고 강렬했다. 단, 한 번 권력을 빼앗긴 경험이 있었다는 면에서, 제품 관리자도 될 수 없는 그런 일이 다시는 일어나지 않아야 한다는 점을 그도 알았을 것이다.

- Glenn Reid

Inventor Labs Blog - "What it's Really Like Working with Steve Jobs"