728x90

반응형

"정장입은 사람만 봐도 겁이 덜컥 나요"

충북도청 주변에서 음식점을 경영했던 이모씨(53·여)는 일부 공무원들의 '거지근성'에 시달리다 한 때 죽음까지 생각했던 과거를 떠올리며 치를 떨었다.

30일 이씨가 취재진에게 털어놓은 이야기는 한 마디로 충격이었다.

이씨가 청주시 문화동 도청 앞에서 음식점을 연 것은 1998년이다. 조리솜씨도 좋고 몸에 밴 친절 덕분에 개업 초기 이씨는 주변 업주들이 시샘할만큼 '잘 나가는' 사장이었다.

문제는 매달 외상값을 갚을 줄 알았던 도청이 차일피일 결제일을 미루면서 시작됐다. 실과별로 수백만원씩 외상값이 불어났지만, 결제되는 금액은 매월 20만∼30만원에 불과했다.

그러는 사이 담배를 사오도록 시킨 뒤 소속 실과 외상장부에 밥을 먹은 것처럼 기록해놓는 직원도 생겼고, 20만원대에 이르는 가족회식을 해놓고도 실과 외상장부에 직원회식을 한 것처럼 써놓는 고위간부도 있었다.

3000∼4000원짜리 밥 한끼를 먹고 외상을 다는 직원들도 부지기수였다. 불편부당한 외상행위에 항의하고 싶었지만 돌아올 불이익을 걱정한 이 씨는 참고 또 참았다.

이 씨는 "가족회식을 자주해 천만원(추정)에 달하는 외상을 졌던 간부는 얼굴에 큰 점이 있는 사람이었다. 지금은 퇴직한 뒤 사업을 한다고 들었다. 매달 한 차례씩 정확하게 결제를 해준 곳은 20∼30개 실과 중 예산과(지금의 예산담당관실) 뿐이었다"고 회고했다.

개점 이듬해 외상 규모가 1억원대에 이르자 이 씨는 도청을 찾아가 결제해달라는 하소연을 몇 차례 했다. 하지만 몇몇 실과 서무담당자들은 "부서 공통경비로 해결할 금액을 이미 넘었다. 조금씩 매달 갚아주겠다"며 외면했고, 일부 직원은 "그 정도 외상은 기본 아니냐"면서 오히려 면박을 주기도 했다.

자금 회전이 안되자 이 씨는 친척과 지인들에게 손을 벌렸다. '언젠가는 갚아주겠지' 하는 생각에서였다. 그러나 외상은 계속해서 불기만 했고, 그만큼 빌린 돈도 눈덩이처럼 불어났다.

개업 3년째 되던 해. 한계점에 도달한 이 씨는 실과를 돌며 애걸했지만 "서무 담당자가 바뀌었다. 내 일이 아니다. 상사채권 소멸시효가 몇년인지 아느냐. 장부가 있어도 돈 못받는다"는 등의 대답만 돌아왔다.

낙심한 이 씨는 수면제를 먹어야 잠을 잘 정도로 심신이 피폐해졌고, 자살을 기도하는 지경에 이르렀다. 아파트에서 뛰어내리던 그를 붙잡고 통곡했던 것은 당시 고교 1학년이었던 그의 딸이었다.

그는 "도청 옥상에 올라가 외상장부를 품고 투신하는 상상도 했었다"며 눈물을 떨궜다.

'어차피 받지 못할 돈이고 공무원들이 외상을 해결할 의지도 없다고 본다면, 차라리 접는 게 어떠냐'는 지인들의 제의가 이어졌고, 결국 그는 2001년에 가게 문을 닫았다.

가게 문을 닫았다는 소식이 알려지자 지인들의 빚 독촉이 시작됐고, 이 씨는 하릴없이 자신이 살던 아파트와 전답을 팔아 빚 2억원을 청산했다.

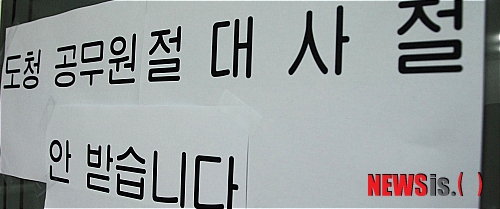

그 후 수년 동안 칩거하다 얼마전 도청과 멀리 떨어져 있는 시내에서 조그만 식당을 연 이 씨는 출입구에 '도청직원 절대사절, 안받습니다'라는 글귀가 새겨진 안내문을 내걸었다.

이 씨는 "나처럼 외상에 맞아 고통받는 도청주변 식당업주들이 지금도 있을 것"이라고 했다.

정말로...개만도 못한 공무원들 많습니다...쓰레기 같은 넘들...

728x90

반응형

'관심사' 카테고리의 다른 글

| Alibaba-Led Group Said to Prepare Yahoo Bid (0) | 2011.12.01 |

|---|---|

| 11월 30일 나꼼수 여의도 공연 포스터 (0) | 2011.11.30 |

| 2011 아시아 시리즈 삼성 5회초 공격 동영상 (0) | 2011.11.30 |

| Apple's rise continues but few others are getting a bite (0) | 2011.11.30 |

| 종로경찰서장 폭행 ‘자작극 논란’ 일파만파 (2) | 2011.11.29 |